- 삼표그룹

삼표그룹

- 비즈니스

비즈니스- 건설소재

건설소재

- 콘크리트

콘크리트- 순환자원

순환자원- 인프라

인프라- 기술

기술- 지속가능경영

지속가능경영- 뉴스룸

뉴스룸- 인재채용

인재채용TOP지속가능한 미래에너지 전환 시대를 이끄는 글로벌 해상풍력발전 프로젝트

2025-04-03에너지 전환 시대를 이끄는 글로벌 해상풍력발전 프로젝트

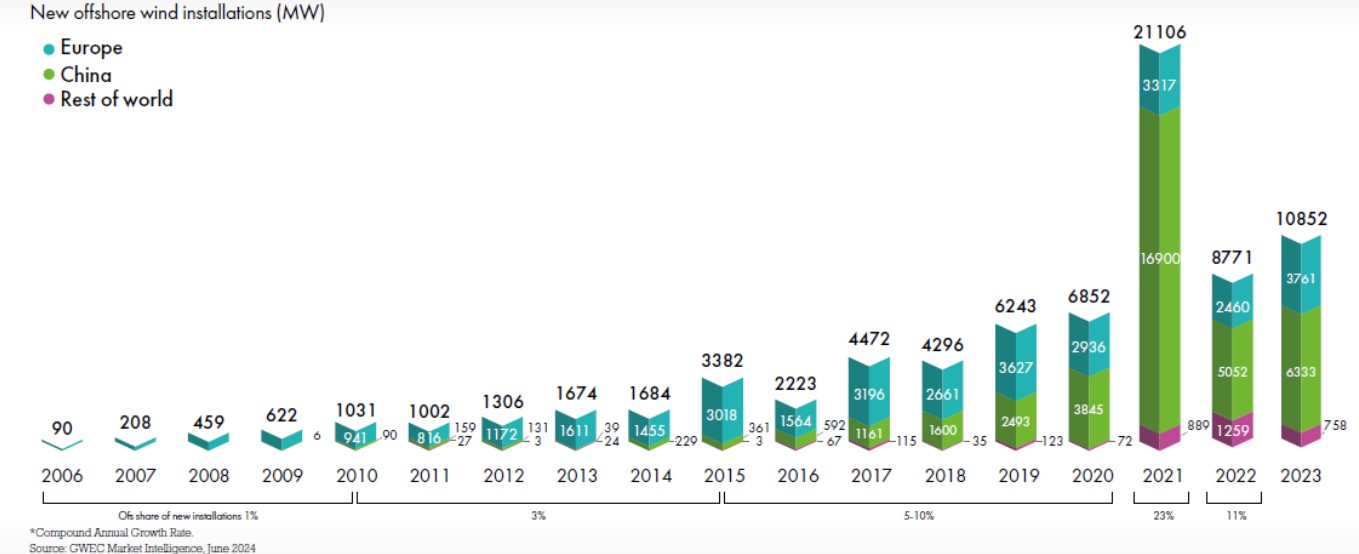

지난해 세계풍력에너지협의회((Global Wind Energy Council: 이하 GWEC)가 발표한 ‘세계해상풍력발전 보고서(Global Offshore Wind Report 2024)’에 따르면, 전 세계 해상풍력발전 총 용량이 전년 대비 24% 증가한 75.2GW에 이르렀다고 합니다. 2023년 한 해 동안 추가된 10.8GW의 용량은 1,100만 개의 영국 가정에 필요한 전력을 공급하고도 남는 규모입니다. 이 보고서에서 GWEC는 2030년까지 이러한 높은 성장률이 꾸준히 지속될 것이며, 향후 10년 동안 410GW 규모의 새로운 해상풍력발전 시스템이 추가로 설치될 것이라는 긍정적인 예상도 함께 내놓았습니다.

전 세계 해상풍력발전 연간 설비 증가 추이(단위: MW), 출처: 세계풍력에너지협의회(GWEC)

이처럼 전 세계 온실가스 배출의 약 73%를 차지하고 있는 화석연료를 대체하기 위해 등장한 신재생 에너지들 가운데, 최근 몇 년 사이 가장 빠르게 확산되고 있는 것이 바로 해상풍력발전입니다. 이는 기후변화 대응과 지속가능한 에너지 확보를 위한 각국 정부의 강력한 정책적 지원과 함께, 해상풍력발전에 대한 기술 발전이 동시에 이루어지면서 일어나고 있는 현상이라 볼 수 있는데요. 육상 풍력(Onshore Wind)과 비교해 해상 풍력(Offshore Wind)의 흐름이 훨씬 안정적이고, 발전 효율이 높다는 점에서 고가의 초기 설치비용이 요구됨에도 불구하고 많은 국가들이 장기적인 이익을 기대해 투자를 아끼지 않고 있기 때문으로 분석됩니다.

세계 해상풍력발전 시장을 이끄는 전통의 강자, 영국과 독일

현재 해상풍력발전을 이끌고 있는 국가들 가운데 영국, 독일, 덴마크 등의 유럽국가들은 오랜 시간 쌓아 올린 기술적 노하우와 정책적 지원을 바탕으로 줄곧 글로벌 재생에너지 시장의 흐름을 주도하는 역할을 해왔습니다. 이들 국가의 최우선 목표 역시 해상풍력발전을 통해 에너지 전환과 자립을 조기에 달성하고, 탄소 배출을 줄이는 것일 텐데요. 그 중에서도 영국은 2019년 세계 최초로 탄소중립으로의 전환을 공식 선언한 국가로, 재생에너지 육성사업에 가장 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

지난해 7월 키어 스타머(Keir Starmer) 영국 총리는 국영 재생에너지 개발기업인 ‘그레이트 브리티시 에너지(Great British Energy: 이하 GBE)’ 설립을 공식 발표하고, 향후 5년간 83억 파운드(한화 약 15조7천억 원)를 지원할 계획이라고 밝혔습니다. 또한 이 자리에서 GBE의 첫 프로젝트도 함께 공개했는데요. 바로 왕실 재산 운영재단인 ‘크라운 에스테이트((The Crown Estate)’와의 파트너십을 통해 왕실 소유의 해저(Seabed)에 해상풍력발전소를 건설한다는 계획입니다. 최대 600억 파운드(한화 약 113조 원)의 민간투자를 유치하고, 2030년까지 20~30GW 규모의 신규 해상풍력 개발을 추진하겠다는 것이 이번 프로젝트의 핵심입니다.

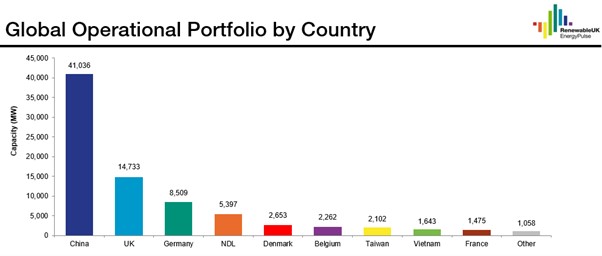

사실 영국은 이미 세계 최대의 해상풍력 단지를 보유하고 있습니다. 2016년부터 덴마크의 재생에너지 기업 ‘오스테드((Ørsted)’와 함께 추진해온 ‘혼시 프로젝트(Hornsea Project)’를 통해 지난 10년간 총 4단계에 걸친 기가와트급의 대규모 풍력발전단지 조성사업을 이어왔고, 그 결과 전체 용량이 7.8GW에 달하는 전력을 공급할 수 있게 된 것인데요. 이러한 노력을 증명하듯 지난 2월 영국의 재생에너지무역협회인 ‘리뉴어블UK(RenewableUK)’가 발표한 자료에 의하면, 현재 영국은 중국에 이어 두 번째로 높은 해상풍력발전 용량(14.7GW)을 기록하고 있는 것으로 나타났습니다. 2020년 첫 번째 혼시 프로젝트 1의 완공을 시작으로 2027년 혼시 프로젝트 4까지 모두 마무리된다면, 영국은 진정한 해상풍력발전의 강자로 거듭나게 될 것입니다.

국가별 해상풍력 설비 용량(단위: MW), 출처: 리뉴어블UK

한편, 중국과 영국에 이어 세 번째로 많은 해상풍력 발전 규모를 자랑하는 독일 역시 일찌감치 해상풍력법을 재정하며 민간 주도로 진행하기에는 한계가 있는 부분들을 정부 주도형으로 적극 보완해 나갔습니다. 2050년까지 해상풍력만으로 70GW를 보급한다는 계획 하에 독일을 대표하는 에너지 기업 RWE, 신재생에너지 전문기업 바이와 알이(BayWa R.E) 등 우수한 기술력과 풍부한 경험을 보유하고 있는 자국의 기업들과 함께 세계 해상풍력발전 산업을 이끌고 있습니다.

사실 독일은 이미 재생에너지 전력 비율이 52%에 달하고, 그 중 풍력발전이 전체 발전량의 27%로 가장 큰 비중을 차지하고 있는데요. 다만, 해상풍력(8.5GW)에 비해 여전히 육상풍력(60GW 이상)의 비중이 아직은 월등히 높은 편이라 향후 보다 안정적인 발전량 확보를 위해 2030년 안에 해상풍력의 규모를 30GW까지 끌어올리겠다는 구체적인 목표를 가지고, 독일 북부의 북해와 발트해를 중심으로 한 해상풍력발전 단지 확충에 전력을 집중하고 있는 상황입니다.

압도적인 규모와 속도를 넘어 기술력까지 보유한 중국의 무서운 독주

현재 전 세계에서 가장 큰 규모의 해상풍력발전을 가동하는 나라는 다름 아닌 중국입니다. 리뉴어블UK의 통계에 따르면 2023년을 기준으로 중국과 영국, 독일, 네덜란드, 덴마크 등의 상위 5개국이 세계 해상풍력발전 용량의 88%를 차지하고 있는 가운데, 중국은 그 중에서도 49%의 절대적인 비중을 자랑합니다. 국가 차원의 지원 정책을 기반으로 관련 기관의 대규모 투자를 유치하고, 이를 통해 해상풍력발전에 필요한 설비를 빠르게 확대해나간 것이 가장 큰 원동력으로 작용한 셈인데요. 지난 한 해 동안 새롭게 증가된 전 세계 해상풍력발전 용량 가운데 63%인 6.9GW가 중국 시장에서 발생했다는 점이 이러한 사실을 뒷받침합니다.

또한, 지난해부터는 석탄보다 낮은 가격으로 해상풍력을 공급할 수 있는 단계까지 이르렀는데요. 2024년 상하이시가 승인한 진산 해상풍력발전소 프로젝트의 허가 내용을 살펴보면 낙찰 발전 가격이 KWH당 0.302위안(한화 약 57.4원)으로, 이는 상하이 석탄 발전 가격 기준인 0.4155위안(한화 약 79원)보다 27%나 낮은 금액입니다. 이와 같은 현상은 중국의 풍력발전 관련 제조업체들이 공급량을 늘리고 사상 최저가를 제시함에 따라 발전 비용 역시 현저히 낮아지고 있기 때문으로 분석되는데요. 중국은 이러한 해상풍력 시장의 빠른 성장세를 바탕으로 글로벌 재생에너지 확대를 주도하겠다는 포부를 공개적으로 밝히고 있습니다.

지금의 추세대로라면 2030년까지 중국은 현재 용량(41KW)의 3배가 넘는 129GW에 도달할 것으로 예상되는 가운데, 중국은 이에 그치지 않고 초고도 해발 지대 풍력 등의 새로운 풍력발전 모델을 제시하거나 세계 최대 규모 해상풍력 터빈을 출시하는 등 관련 기술 개발에도 심혈을 기울이고 있습니다. 특히, 터빈의 크기가 크면 클수록 넓은 면적에 바람을 받아 더 많은 전력을 생산할 수 있고, 상대적으로 적은 수의 풍력발전기를 설치해도 된다는 점에서 비용 절감에도 유리한 부분인데요. 이에 지난해 중국 동방전기(东方电气, Dongfang Electric)가 개발한 블레이드 직경 310m, 26MW 규모의 대형 터빈은 향후 해상풍력발전에 있어 에너지 효율을 높이는 핵심적 역할을 하게 될 것으로 보입니다.

글로벌 해상풍력의 떠오르는 신흥강국, 대만의 일관된 정책과 로드맵

한편, 짧은 시간 동안 이뤄낸 해상풍력 설비 확대로 인해 ‘신흥 해상풍력발전 강국’이라 불리는 나라도 있습니다. 바로 세계적으로도 손꼽히는 최적의 해상풍력 입지를 보유하고 있는 대만인데요. 중국 대룍과 타이완섬 사이에 위치한 타이완 해협 인근에 2019년 대만의 1호 해상풍력 단지인 포모사(Formosa) 1을 시작으로, 2023년 이보다 3배 더 큰 용량을 갖춘 포모사 2까지 연이어 가동시키면서 대만은 단 4년 만에 해상풍력 규모 세계 7위, 아시아 2위의 자리에 올라서게 됩니다. 이후 600MW 규모의 창팡시다오((Changfang-Xidao) 해상풍력발전 단지 등을 추가로 조성하면서 2024년 한 해 동안만 무려 1.8GW의 용량을 늘리는데 성공했습니다.

현재 대만이 보유하고 있는 해상풍력기는 총 374기로, 이를 용량으로 계산하면 연 3.04GW에 달합니다. 가히 폭발적인 속도로 해상풍력발전을 확대하면서 ‘RE100’의 조기 달성까지 바라보고 있는 상황인데요. 이처럼 대만이 빠르게 성과를 낼 수 있었던 가장 이유는 2016년 총 3단계에 걸쳐 수립된 ‘해상풍력 보급 로드맵’을 바탕으로 지난 10년간 일관되게 관련 정책을 추진해온 점을 꼽을 수 있습니다. 공공이 주도해 초기 해양공간계획부터 입지 선정, 환경영향평가에 이르기까지 전 과정을 진행하는 방식으로 목표를 달성하고 있는 셈인데요.

이와 같은 대만의 성실하고 꾸준한 행보는 세계 1위 해상풍력 기업인 덴마크의 오스테드와 풍력시스템 생산 기업인 베스타스(Vestas Wind Systems), 독일·스페인의 풍력 엔지니어링 기업인 지멘스 가메사(Siemens Gamesa) 등의 글로벌 기업들이 아시아 풍력 시장의 거점으로 대만을 선택하도록 만들었고, 그들이 대만 내에서 대규모 공장과 발전단지를 운영하도록 하는 등 적극적인 해외 투자 유치를 이끌었습니다. 또한, 대만의 세계적인 반도체 기업 TSMC가 920MW 규모의 해상풍력 발전단지 전력을 20년간 고정 가격으로 구입하겠다는 계약을 오스테드와 체결한 점도 재생에너지 확대 및 정착에 크게 기여했습니다. 이러한 해상풍력 정책의 성공에 힘입어 대만은 올해 안에 현재 6위인 벨기에를 제치고 그 자리를 차지하게 될 것으로 보입니다.

부유식, 터빈 대형화 등 기술의 발전이 가져올 해상풍력의 밝은 미래

해상풍력은 육상풍력에 비해 훨씬 더 강하고 일정한 바람을 활용할 수 있어 발전 효율도 높고, 바다라는 넓은 공간을 활용해 대규모 발전이 가능하다는 장점이 있는 반면, 초기 시설 설치 및 유지보수 비용이 높고 해양 생태계와 어업 활동에 영향을 줄 수 있다는 단점이 존재합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 최근 몇 년간 관련 기관 및 기업들이 많은 연구와 노력을 기울여 왔는데요. 그 결과 초기에는 연안 지역의 고정식 풍력 터빈이 주를 이루던 것에서 벗어나 수심 100m 이상의 깊은 바다에서도 활용 가능한 부유식 해상풍력 터빈 기술이 개발되어 새로운 전환점을 맞이하고 있습니다.

부유식 해상풍력은 해저 지반과 상관 없이 바다 위 인공섬이나 부유물에 터빈을 설치해 전기를 생산할 수 있고, 고정식과 달리 육지에서 상부 구조물을 제작해 운송 및 설치도 가능하기 때문에 해상풍력발전이 가능한 지역이 확대되는 것은 물론, 환경적인 영향을 줄일 수 있습니다. 이러한 장점 때문에 2017년 세계 최초의 부유식 해상풍력발전 단지인 영국의 하이윈드 스코틀랜드((Hywind Scotland)를 시작으로, 현재는 미국, 중국, 덴마크, 우리나라 등 전 세계가 부유식 해상풍력발전을 확대하고 상용화하는데 주력하고 있습니다.

이와 함께 빠르게 진행중인 터빈의 대형화와 AI 및 IoT 기술을 활용한 유지보수 자동화, 기후변화에 대응하기 위한 해상풍력의 내구성을 높이는 기술 등도 빼놓을 수 없는 변화인데요. 한 대의 터빈으로 생산 가능한 전력이 20MW 이상까지 가능해졌을 정도로 성능이 향상된 초대형 풍력 터빈의 개발과 보급이 급격히 증가하고 있고, 터빈의 상태를 실시간으로 모니터링하거나 이상 여부를 정확하게 예측할 수 있는 드론과 AI 기술을 활용해 터빈의 수명 연장과 유지보수 비용 절감은 물론, 이를 자동화하는 단계까지 진행되고 있는 상황입니다.

해상풍력의 점진적 확대를 통해 새로운 가능성을 찾고 있는 대한민국

한편, 삼면이 바다로 둘러싸인 우리나라도 지난 3월 국회에서 해상풍력특별법이 통과되면서 중대한 전환점을 맞이하고 있습니다. 이에 앞서 산업통상자원부는 제11차 전력수급기본계획을 통해 2030년까지 해상풍력 보급 용량을 현재의 112배가 넘는 14.3GW까지 늘리겠다고 발표하며, 전국에서 해상풍력 잠재 용량이 가장 높은 것으로 나타난 전라남도(약 125GW)를 비롯해 제주도와 전라북도 등에 해상풍력 개발사업을 집중적으로 육성할 계획임을 밝힌 바 있습니다.

현재 국내에서 상업운전 중인 해상풍력발전 단지는 전남 영광(34.5MW)과 전북 서남권(60MW), 제주 탐라(30MW) 등 단 세 곳뿐이고, 이들 모두 아직은 100MW 이내의 소규모 발전단지에 불과합니다. 하지만 해외 유명 기업들의 대규모 투자로 현재 추진 중이거나 이미 개발에 착수한 다수의 국내 해상풍력발전 프로젝트들이 향후 결실을 맺게 된다면, 우리나라도 머지 않아 글로벌 해상풍력 시장의 신흥강국으로 발돋움할 수 있을 것이라 기대해 봅니다.

재생에너지, 해상풍력© 2021 SAMPYO GROUP. All Rights Reserved. - 콘크리트

- 비즈니스